ゲーミングキーボードは一般のキーボードと比べて、

- 操作性

- 機能性

- 耐久性

- 応答速度

など、ゲームでの激しい操作に合わせて作られているので、やり込むのであれば必須とも言える機材です。

また、ゲーミングキーボードは搭載されているスイッチによって大きく使用感が変わります。

今回の記事ではFPSにおすすめなモデルと選び方について書いていくので是非参考にして下さい。

・売れ筋はこちら!

目次

軸(スイッチ)の違いについて!

一般的なキーボード、または安いキーボードでは「メンブレン」と呼ばれる作りになっている事が多いです。

対してゲーミングキーボードでは「メカニカルスイッチ」と呼ばれるスイッチが使われていることが多く、

- より耐久性に優れた作り

- スイッチの種類毎に異なるメカニカルな押し心地

など、メンブレンキーボードには無いメリットがあります。

これらのスイッチには色々な種類があり、最も有名なのはドイツのCherry社が開発したメカニカルスイッチで、多くのメーカーが採用しています。

またCherry製以外にも「Kailh」や「Gateron」などスイッチを開発しているメーカーもあり、「ロジクール」「Razer」など、ゲーミングデバイスのメーカーによっては独自のスイッチを開発、またはカスタマイズしている場合もあります。

そして打ち心地は搭載されている軸(スイッチ)によって大きく変わります。

また最近のゲーミングキーボードには「オプティカルスイッチ(光学式スイッチ)」が使われている場合があり、そちらのスイッチは、

- メカニカルスイッチよりも更に耐久性に優れる

- 光の速さで操作が反映されるので応答速度に優れる

- アクチュエーションポイントを調整できる

- ラピッドトリガーに対応

(ラピッドトリガーについては下の項目で書いています。)

と言ったメリットがあります。

この記事ではそれぞれのおすすめのキーボード毎に、

- 押下圧

- アクチュエーションポイント

- キーストローク幅

- 打ち心地

等を書いているので参考にしてください。

軸性能の用語集

(例 : アクチュエーションポイント2mm = 2mmまで押し込むとキーが反応する)

(例 : キーストローク4mm = キーの底までの長さが4mm)

ラピッドトリガーについて

キー入力が解除されるまでの深さを調整出来る機能

アクチュエーションポイントを調整出来るキーボードの中には「ラピッドトリガー」が搭載されている場合があります。

この機能は、

「キーを離してから入力が解除されるまでの深さを調整出来る機能」

となっています。

例えばCHERRY製など普通のメカニカルスイッチの場合は、

「アクチュエーションポイントが2.0mmなら離す時も2.0mmまで離せば入力が解除される」

と言う仕様になっています。

それに対してラピッドトリガーを搭載してると入力解除の深さをアクチュエーションポイントとは別で設定出来るので、

- アクチュエーションポイントは0.1mmに設定する

(0.1mm押し込めば入力が出来る) - ラピッドトリガーも0.1mmに設定する

(底打ちまで押し込んでも0.1mmでも離せば入力が解除できる)

と言う様に使えます。

なので仮にアクチュエーションポイントを0.1mmに設定してラピッドトリガーを設定しないと、

「離す時も0.1mmの地点まで離す必要がある」

となってしまい、キーを離すまでが遅くなってしまいます。

この機能によって、

- 入力解除が素早く出来るので素早いキー入力の解除、キーの連打がしやすくなる

- アクチュエーションポイントを0.1mmなど浅くしてもキー入力の解除が素早く出来る様になる

などのメリットが得られます。

その為、FPSや格ゲーなど素早いキー操作が必要になるゲームで有利になります。

例として、ゲームプレイ時に体感できるメリットを挙げると、

- VALORANTでストッピングがしやすくなる

- APEXで前進キーを素早く離しやすくなるので、壁ジャンプ、タップストレイフのミスが防げる

- 格闘ゲームでの連打やコマンド入力がしやすくなる

があります。

その為、FPSなどのゲームをやり込みたいのであればラピッドトリガー搭載のキーボードを選ぶのがおすすめです。

この記事ではこの機能が搭載されているキーボードを、

「おすすめなラピッドトリガー対応キーボード」

の項目でまとめて紹介しているので、そちらを参考にしてください

キーボードのサイズ

キーボードのサイズについては大きく分けて、

- フルキーボード

- テンキーレスキーボード(TKLと省略される事が多い)

- 60%キーボード

- キーパッド

のなどがあります。

(その他にも50%、40%などもありますが、あまり一般的では無いのでここでは省略します。)

フルキーボード

フルキーボードは一般的なキーボードでテンキーまで付いている一番大きなサイズです。

その為、

「Excelなどで数字のみを連続して打つ作業をする事が多い」

と言う方からすると、テンキーは必須に感じると思います。

また

「テンキーで打った数字のみ常に半角にする」

と言う設定もWindows側で出来るので、ブログなどの執筆作業をする方にとっても、テンキーはあった方が便利だと思います。

逆にテンキーが必要無い場合はスペースを多く取るだけで、邪魔に感じる可能性が高いです。

特にFPSをローセンシ(低感度)でプレイする方にとっては、マウス操作の邪魔になる可能性があるので気を付けて下さい。

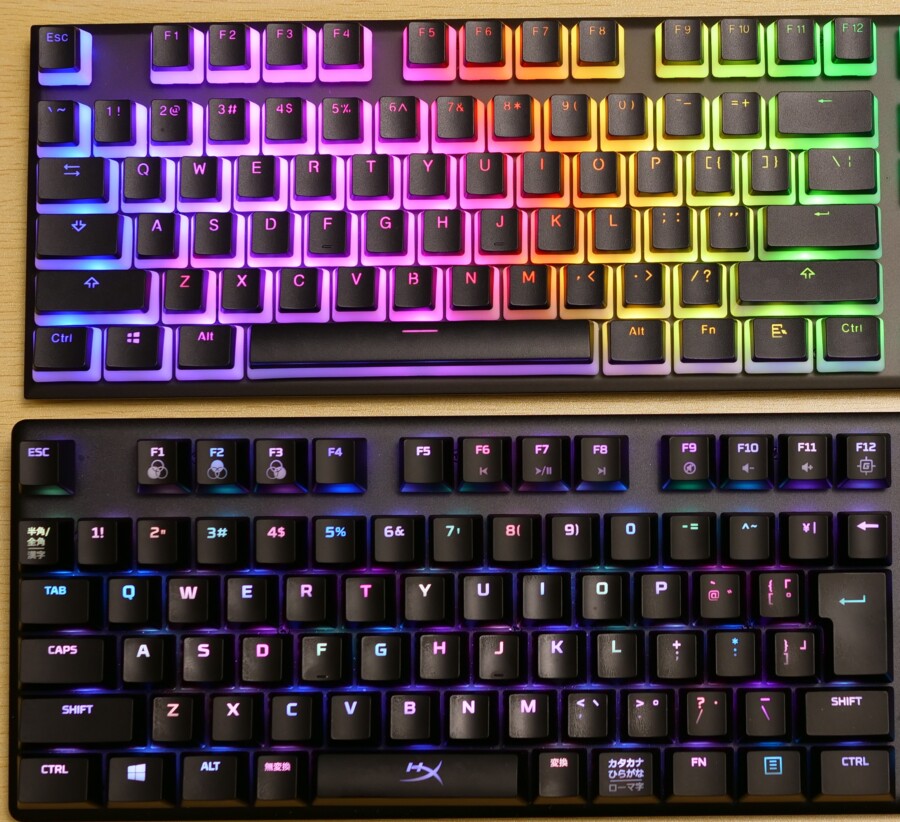

テンキーレス

テンキーレスは名前の通り、テンキーを省略した物になります。

その為、フルキーボードに比べて約10cm近く横幅が短いです。

(比較するモデル同士によって差は多少変わります。)

これによってFPSにおいてはマウスを動かせるスペースが広くなるメリットが得られます。

またフルキーボードよりも重量が軽くなるので、持ち運びもしやすいです。

ちなみに

「テンキーレスモデルが欲しいけどテンキーが使いたい」

と言う場合は別で「テンキー」を用意する事で解決できます。

私自身、普段は下で紹介している「60%キーボード」を使っていますが、「ワイヤレステンキー」を別で用意しています。

また、ワイヤレステンキーの場合は置き場所が固定されずキーボードの左側に置く事も出来るので、個人的にフルキーボードのテンキーより便利に感じます。

その為、FPSと作業時の使いやすさを両立させたいのであれば、

「テンキーレスもしくは60%キーボード + ワイヤレステンキー」

の組み合わせで使うのがおすすめです。

60%キーボード

60%キーボードはテンキーだけでなく

- F1~F12のファンクションキー、PRTSCキーなどの列

- INSキーや矢印キーなどがあるスペース

(エンターキーの右側スペース)

まで省略したモデルになります。

その為、テンキーレスと比べて横は約7cm、縦は約3cm短くなっています。

(比較するモデル同士によって差は多少変わります。)

だからと言って省略されたキーが使えないという訳では無く、

「Fnキーと特定のキーを一緒に押す」

ことで、ファンクションキーなど省略されて存在しないキーの操作が行えます。

(例 : F1を操作する場合は「Fn + 1」を押す)

またFnキーとの組み合わせで動作するキーについては、キーの下側にその役割が表記されているのでわかりやすいです。

その為、通常サイズのキーボードよりも、

「少ない指の動きで全てのキー操作が行える」

と言う使い方が出来るので、Fnキーの操作に慣れればゲーム以外の作業時でも快適に使いやすくなります。

ちなみに60%キーボードと殆ど同じサイズで、矢印キーが存在する65%キーボードと言うのもあります。

なので、矢印キーを良く使う場合は矢印キーがあるタイプを選ぶのがおすすめです。

またテンキーが欲しい場合も別でテンキーを用意する事で解決できます。

キーパッド

キーパッドは上画像の様に、キーがとても少なく左手だけで操作する物になります。

また、親指を置く部分にスティックが付いているのであれば、それぞれの方向にキーを割り当てて、FPSでは移動キーとして使う事も可能です。

(スティックは8方向の物が多いです。)

その為、FPSでのWASDキーでの移動にどうしても慣れる事が出来ない方に人気があります。

またゲーム以外でもお絵かきソフトのショートカット用キーボードとして使う方も多いです。

しかしFPSにおいては、キーボード操作に慣れれば慣れるほど、WASDキーでの移動の方がより自由で複雑な操作がしやすくなります。

(例 : 空中での方向転換やストッピング(反対方向の移動キーを押して瞬時に止まる技術)など)

その為、スティック操作を求めてキーパッドを使うのはあまりお勧めできません。

しかし、マウスを動かせるスペースは他のキーボードサイズを使うより格段に広くなるので、その広さを求めて使う場合はとても良いと思います。

それでもテキストが打てないので、どちらにしても通常のキーボードも用意する必要があります

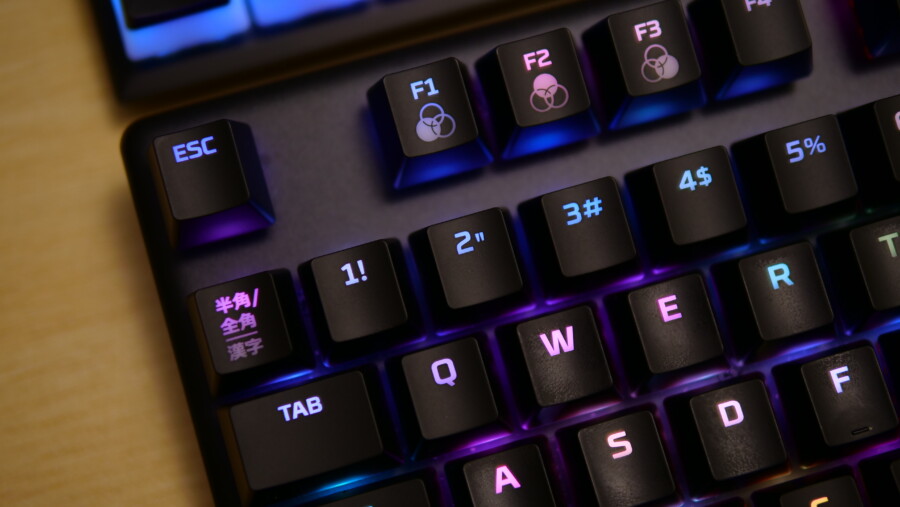

日本語配列と英語配列の違い

パッと見ただけだとこの二つの違いは、

「エンターキーのサイズと形状が違うだけ」

と思う方もいるかもしれません。

しかし実際はそれ以外にも違いがあります。

また使い方が異なる部分もある為、初めて英語配列を使う方からすると、

「英語配列は滅茶苦茶使いにくい!」

と感じる可能性も高いです。

なので多くの日本人にとっては日本語配列を選ぶのが無難と言えます。

この二つの違いについては、

- 一部のキーの形状とサイズの違い

- 一部キーの配置の違い

- 一部キーの有無

- 全角/半角切り替えの方法

などが挙げられるので、この項目ではこれらの違いを簡単に紹介していきます。

Windowsで設定を変更をする必要がある

英語配列キーボードを使う前にWindows側の設定を英語配列にする必要があります。

これを変更せずに日本語配列設定のまま英語配列キーボードを使うと、一部印字されているキーとは別のキーが打たれる事になります。

設定方法については「windows 英語配列 変更」などで検索すれば、解説している記事が多数表示される筈です。

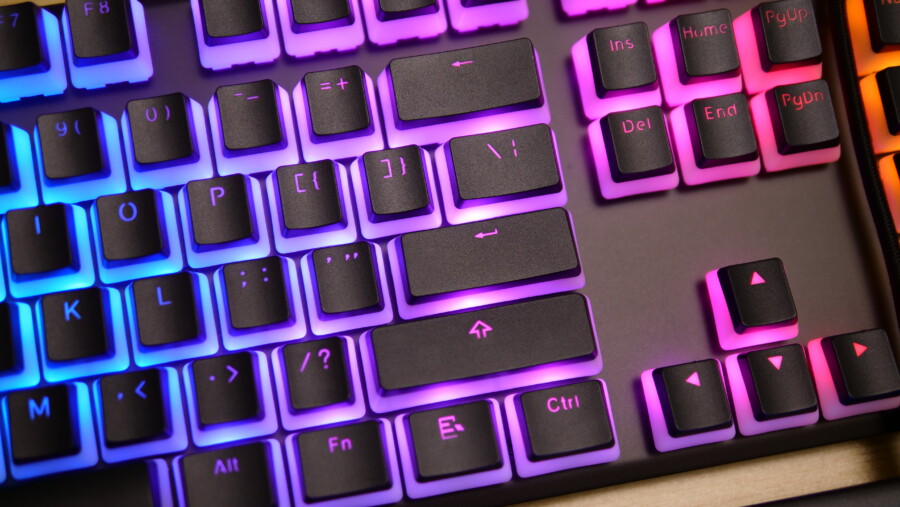

一部のキーの形状とサイズ、配置の違い

キーの形状やサイズの違いについては、エンターキー周りのキーに異なる点が多く見られます。

ちなみに英語配列の「@」は「SHIFT」と「2」を同時押しする位置になっています。

日本語配列での「SHIFT」と「2」の同時押しは「"」です。

そして日本語配列の場合、全角/半角切り替えキーがある場所に英語配列では「`」が配置されています。

スペースキーの左右には日本語配列だと「無変換」「変換」「かなキー」がありますが、英語配列ではこの3つのキーが無く「ALTキー」があります。

そしてこの3つのキーが無いことによってスペースキーのサイズが大きめです。

英語配列での全角/半角切り替えの方法

英語配列には、全角半角切り替えキーがある場所に「`」が配置されているので、そのまま押すだけでは全角/半角切り替えが出来ません。

その為、全角/半角切り替えをするには、

「alt」キーを押しながら「`」

と言う様に操作する必要があります。

ちなみに日本語配列の場合はWindowsの設定を変更する事で、

- 「無変換キー」を押すと半角入力へ

- 「変換キー」を押すと全角入力へ

と言う様にする事も出来ますが、Windowsの設定だけだと英語配列では出来ません。

しかし英語配列でも「Alt-ime-ahk」と言うソフトウェアを使う事で、

「左右の「Altキー」で同じ様に動作させつつ「ALTキー」としても使える」

という設定にする事が可能です。

機能面

ゲーミングキーボードには普通のキーボードでは存在しない機能が付いているので、初めて目にする単語が多いかもしれません。

ここでは良くある機能を簡単に紹介していきます。

マクロキー

このキー1つ押すだけで、記憶させたショートカット(複数のキー同時押しで行うもの)が行なえます。

例えばWindowsPCでのショートカットである、

「CTRL + Z」

と言うのを1つのキーに割り当てれば、そのキーを1つ押すだけで「CTRL + Z」によるショートカットキーが使えます。

なのでFPSで使う事は殆どありませんが、MMORPGや普段使いでとても役に立つ機能です。

そしてこのマクロ機能は、

- 通常のキーに加えてマクロキー専用のキーが追加されているモデル

- 全キーマクロに対応(全てのキーにマクロを割り当てられる)

- ファンクションキー(F1など)にのみマクロを割り当てられる

の3つの場合が多いです。

キーロールオーバー

キーを同時に押した時に、認識してくれるキーの数を表しています。

例

- Nキーロールオーバー 無制限

- 10キーロールオーバー 10キーまで

しかしFPSでは、

- 多いときでも移動キー2つ

- しゃがみキー1つ

- ジャンプキー1つ

- リロード、武器交換、もしくはスキルキー1つ

の5つまでの場合が多く、マウスのサイドボタンに割り当てることも出来るので、実際同時押しする数はもっと少ない事が多いです。

なので多くても5、6キー同時に認識すればFPSでは問題ありません。

とは言っても、現在主流のゲーミングキーボードや高級キーボードでは「Nキーロールオーバー」、少なくても「10キーロールオーバー以上」になっている事が殆どです。

その為、現在主流のモデルを購入する場合は気にしなくても問題ありません。

一般的な低価格キーボードの場合は対応していない場合があるので、その様なキーボードを使う場合は気を付ける必要があります。

アンチゴースト

同時に複数のキーを入力した時に認識不良が起こり、押していないキーが操作に反映される現象を「ゴースト」と呼ばれます。

そして「アンチゴースト」はこのゴーストを防ぐ機能の事です。

その為、ゲーム用途に使うキーボードにおいては必須とも言える機能となっています。

しかしこれについても現在主流のゲーミングキーボードや高級キーボードでは対応しているのが当たり前レベルなので、気にしなくても大丈夫です。

一般的な低価格キーボードの場合は対応していない場合があるので、その様なキーボードを使う場合は気を付ける必要があります。

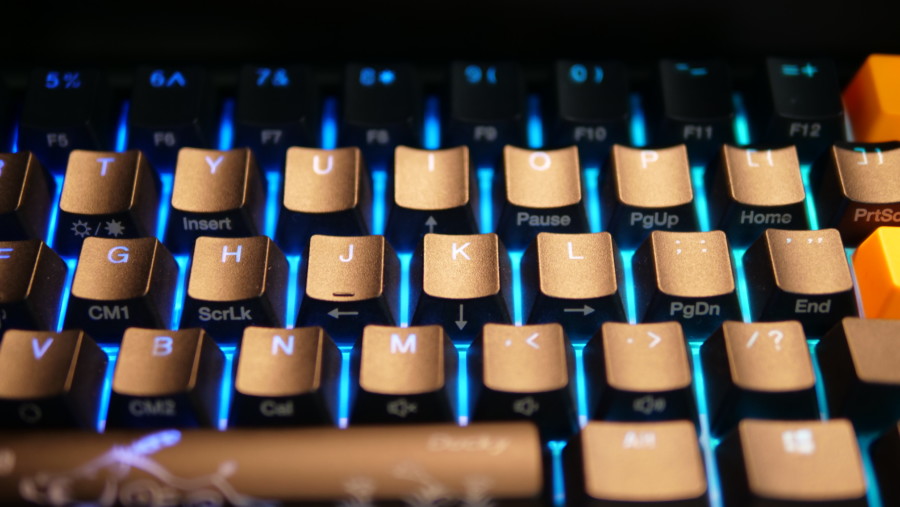

バックライト

暗い場所で使う時の視認性の良さや、見た目のカッコ良さに繋がります。

ちなみに1680万色でカラフルに光らせられるライトの事は「RGBライト」と呼ばれます。

なので製品名や詳細などにRGBと書いてあれば、カラフルに光るキーボードと言う様に見分けが付けられます。

ゲームモード

「windowsキー」等や「CAPS LOOKキー」「全角/半角切り替え」など、不要なキーを無効化する機能です。

なのでゲーム中に誤って押してしまってもゲームを中断されてしまう心配がなくなります。

マルチメディアキー

音楽の再生、停止、次へ進む、前へ戻る、音量調整、ミュートなどの操作が行えるボタンです。

これがあれば一々PCの画面上で操作する必要が無くなり便利に使えます。

また実際のボタンが付いていなくても、「Fnキー+ファンクションキー(F9など)」の組み合わせで使えるモデルも多いです。

USBパススルー機能

「USBパススルー機能」が搭載されているとケーブルが2股に分かれていて、キーボード本体には余分にUSBポートが付いています。

そして二股に分かれたキーボードのケーブルを2つともPCに接続する事で、キーボードのUSBポートをPCに接続した時と同じように使う事が出来ます。

その為、キーボードのUSBポートにマウスを接続して使用したり、スマホなどの充電やデータ転送が可能になります。

低価格でおすすめなキーボード

MonsGeek FUN60 Pro SP 有線モデル

| スペック | |

|---|---|

| 形状 | 60% |

| 配列 | 英語配列 |

| アクチュエーションポイント | 0.1mm~3.4mm |

| 押下圧 | 初期 : 25g 2.0mm : 40g 底打ち : 48g |

| キーストローク | 3.4mm |

| バックライト | RGB |

ラピッドトリガー対応キーボードと言えば、安くても1.5万円~2万円近く、高い物だと3万円以上する物もあります。

そんな中、こちらはラピッドトリガーに対応していながら値段がとんでも無く安いです。

加えて調整可能範囲と単位も、

- アクチュエーションポイント = 0.1mm~3.4mmの間で0.01mm単位で調整可能

- ラピッドトリガー = 0.01mm~2mmの間で0.01mm単位で調整可能

この様に十分広く細かい調整が可能で、スペックが低い訳でもありません。

更にポーリングレートも最大8000Hzに対応しており、8000Hzに対応しているゲームをプレイする場合は1000Hzの時よりも8倍低遅延でプレイする事も出来ます。

またサイズも60%と小型でスペースを取らないので、マウスを動かせる範囲が広く取れます。

ただし、

- 置いた時本体がぐらつく

- 時々反応しない時がある

- 印字がズレている

などと言うレビューが見られるので、個体差がある可能性があります。

また英語配列しか無いので苦手な方は気を付けて下さい。

MonsGeek FUN60 Pro SP 無線対応モデル

こちらは上で紹介した「MonsGeek FUN60 Pro SP 有線モデル」の無線に対応したモデルです。

無線についてはBluetoothだけで無く、低遅延の2.4GHz接続にも対応しているので、FPSなどのゲームでも有線と遜色無く使えます。

その為、無線で使いたいと言う人はこちらの方がおすすめです。

ただしこちらのモデルだと無線接続の場合は最高1000Hzまでとなるので無線で8000Hzは使えません。

それでもキーボードはマウス以上に1000Hzと8000Hzの違いが体感しにくいので、殆どの方は1000Hzでも十分に感じると思います。

ちなみに有線接続で使う場合は8000Hzで使えます。

MonsGeek FUN60 Max SP

こちらも上で紹介した「MonsGeek FUN60 Pro SP 無線対応モデル」と同じく無線モデルですが、こちらは無線でも8000Hzが使える様になっています。

なので無線で8000Hzを使いたい方はこちらがおすすめです。

ラピッドトリガー、AP調整対応のおすすめなキーボード

Wooting 60HE+

| スペック | |

|---|---|

| 形状 | 60% |

| 配列 | 英語配列 |

| アクチュエーションポイント | 0.1mm~4mm |

| 押下圧 | 40g |

| キーストローク | 4mm |

| 耐久性 | 1億回 |

| バックライト | RGB |

| マクロ機能 | 対応 |

| マルチメディア機能 | 対応 |

| USBパススルー機能 | 非対応 |

FPSゲーマーからの人気が高かった「Wooting 60HE」の新型モデルで、2025年7月時点ではプロゲーマーに最も使われているキーボードとなっています。

ちなみにソフト面の性能に変更は無く、違いはハードウェアのみとなっていて、

- スタビライザーがカタツキを抑えたスクリューインスタビライザーに変更

- プレートが柔らかい打鍵感のポリカーボネートプレートに変更

- シリコンまたはポロンの中間フォーム

- シリコンプロテクションリング

- アルミケース用のEPDM消音フォーム

など打ち心地などに改良が加えられています。

今では対応しているキーボードも増えてきていますが、ラピッドトリガー機能に恐らく初めて対応したキーボードで、

- アクチュエーションポイントを0.1mm~4mmまで0.1mm単位で調整できる

- ラピッドトリガーを0.15mm~2.35mmまで0.05mm単位で調整出来る

とカスタマイズ性に優れています。

これらの機能によって、

- 誤操作しやすいキーだけ鈍感な設定にする

- 誤操作の心配が無くなるべく速い操作を反映させたいキーだけ敏感な設定にする

など自分好みの設定にすることが可能です。

なので、スピード軸の半分以下の浅さで反応する性能ながらも、

「反応が良すぎて使いにくい」

と言うデメリットもカバーしています。

またラピッドトリガーによって、

- アクチュエーションポイントは0.1mmに設定する

(0.1mm押し込めば入力が出来る) - ラピッドトリガーも0.1mmに設定する

(底打ちまで押し込んでも0.1mmでも離せば入力が解除できる)

と言う様に、アクチュエーションポイントを浅く設定してもキー入力を素早く解除できる様になります。

仮にラピッドトリガーが無かった場合は、

「離す時も上から0.1mmのところまで離さないとキー入力が解除できない」

と言う様になってしまう為、素早い入力の解除や連打がしにくくなってしまいます。

ラピッドトリガーはその問題を解決出来るのでアクチュエーションポイントを浅く設定するなら必須級の機能になっています。

ちなみにキーボードの設定はブラウザ上で出来るのでソフトウェアをインストールする必要がありません。

ただし英語配列しか無いので苦手な方は気を付けて下さい。

DrunkDeer A75

| スペック | |

|---|---|

| 形状 | 75% |

| 配列 | 英語配列 |

| アクチュエーションポイント | 0.2 ~ 3.8 mm |

| 押下圧 | 非公開 |

| キーストローク | 4.0mm |

| 耐久性 | 1億回 |

| サイズ(高さ、幅、奥行) | 35.5 x 14 x 4.5 cm |

| バックライト | RGB |

| マクロ機能 | 対応 |

| マルチメディア機能 | 対応 |

| USBパススルー機能 | なし |

ラピッドトリガーに対応しているキーボードと言えば3万円以上超える事も珍しくありませんが、それらに対してこちらはかなり低価格になっています。

(ただしMonsGeekほど低価格ではありません。)

性能に関しては。

- 一番浅くて0.2mmまでしか設定できない

(高性能な物は0.1mmまで設定できる)

と見劣りする部分がありますが、それでも十分浅いのでこれで十分に感じる人も多いと思います。

またラピッドトリガーについては、一番短い設定で0.1mmにする事が出来ます。

大きさが75%と珍しいサイズ感になっていて、横幅は65%キーボードと同じながらF1~F12キーが付いています。

なのでファンクションキーを使う機会多い場合は便利に感じられる筈です。

なるべく低コストでラピッドトリガー対応キーボードが欲しい方にお勧めです。

東プレ REALFORCE GX1

| スペック | |

|---|---|

| 形状 | テンキーレス |

| 配列 | 日本語配列 英語配列 |

| アクチュエーションポイント | 0.1mm~3.0mm |

| 押下圧 | 30g 45g |

| キーストローク | 4.0mm |

| 耐久性 | 1億回 |

| サイズ(高さ×幅×奥行) | 36.5 x 14.3 x 3.8 cm |

| バックライト | RGB |

| マクロ機能 | 対応 |

| マルチメディア機能 | 対応 |

| USBパススルー機能 | なし |

日本の高級キーボードメーカーとして有名な東プレのゲーミングキーボードです。

発売された当初は、

- ラピッドトリガー非対応

- アクチュエーションポイントは0.8mm、1.5mm、2.2mm、3.0mmの4段階から変更可能

となっていましたがアップデートによって、

- ラピッドトリガー対応

- アクチュエーションポイントは0.1mmから3.0mmの間で0.1mm単位で調整可能

と言う様にアップグレードされました。

これによって元々のキーボードの完成度の高さと相まって最強クラスの性能となっています。

そしてキー荷重が他のキーボードだと40g~50gが多い中こちらは30gとなっており、殆ど力を入れずに触るだけでキーを打つことができます。

また「45gモデル」もあるので、

「30gは軽すぎる」

と言う方は45gモデルを選ぶのが良いです。

更に静音スイッチとなっているので、静音性がかなり高いです、

加えてオプション品のスペーサーを取り付けると更に静音性を上げる事も出来ます。

素早い入力と解除のしやすさを求める方、静音性に優れたキーボードを探してる人にお勧めです。

Razer Huntsman V3 Pro TKL

| スペック | |

|---|---|

| 形状 | テンキーレス |

| 配列 | 日本語配列 英語配列 |

| アクチュエーションポイント | 0.1 - 4.0 mm |

| 押下圧 | 40 g |

| キーストローク | 4.0mm |

| 耐久性 | 1億回 |

| バックライト | RGB |

| マクロ機能 | 対応 |

| マルチメディア機能 | 対応 |

Razer独自のオプティカルスイッチである「第二世代Razerアナログオプティカルスイッチ」が搭載されたモデルで、

- 0.1~4.0 mmのアクチュエーションポイントの調整

- ラピッドトリガーに対応

これらに対応しています。

また押下圧が40gと比較的軽めになっており、触れるような力加減でも入力が可能になっています。

これによってアクチュエーションポイントを0.1mmにした時の操作感がとても高速で、より思い通りのキー操作がしやすいです。

またアクチュエーションポイントは調整出来るので反応が良すぎると感じるのであればキー毎に調整する事も出来ます。

そしてRazerの製品はRazer専用ソフト「Razer Synapse」でRazerのデバイス全てを管理できるので、

- Razerのマウス

- Razerのヘッドセット

などを使用しているのであれば管理が楽になり、RGBライトの光り方の同期をする事も可能です。

なので使用デバイスをRazer製品で固めたいと言う方に特におすすめです。

Razer Huntsman V3 Pro

こちらは上で紹介した「Razer Huntsman V3 Pro TKL」のテンキーまであるフルサイズバージョンのモデルです。

それ以外の性能や使われているスイッチは全く同じなので、テンキーまで欲しい方はこちらの方がおすすめ出来ます。

Razer Huntsman V3 Pro Mini

こちらは60%サイズのキーボードでテンキーだけで無く、矢印キーなども省略されているモデルです。

そして上で紹介してきた

と基本的なスペックは同じですが、サイズがコンパクトになっている分、メディアキーやダイヤルが付いていません。

ただし音量調整などはFnキーとの同時押しで行えるので、メディアの操作自体は可能です。

またサイズがとてもコンパクトなのでデスクスペースを広くなり、マウスを動かせる範囲が広くなります。

ただし矢印キーやファンクションキーを使う機会が多い場合はFnキーとの同時押しで行う必要があるので、毎回行っていると面倒に感じる可能性が高いので気を付けて下さい。

ちなみにサイズが小さい分、Razer Huntsman V3 Proシリーズの中では最も低価格になっています。

Logicool G PRO X TKL RAPID

ロジクール製としては初の

- 0.1~4.0mmのアクチュエーションポイントの調整

- ラピッドトリガー

これらに対応したモデルです。

更にスイッチはプロゲーマーと共同開発した磁気式アナログスイッチが使われていて、押下圧が35gと他社製スイッチと比べてとても軽くなっています。

これによって触れるような力加減でもキー操作が出来るので、少しでも速い操作が有利に繋がるFPSにピッタリです。

そして押下圧の軽いスイッチは

「慣れないと誤操作がしやすい」

と言う欠点がありがちですが、こちらはアクチュエーションポイントの調整に対応しているので誤操作のしない程度に調整して使う事も可能です。

またその他の機能面でもマルチメディアキーと音量調整のホイールが付いているので手軽に操作が出来る様になっています。

そしてロジクールのゲーミングデバイスは 「Logicool G HUB」と言う専用ソフトで全て管理出来るので、

- ロジクールのマウス

- ロジクールのヘッドセット

なども使用するのであれば設定の管理が楽になります。

なので、

- アクチュエーションポイントの調整に対応しているモデルを探してる

- ラピッドトリガー搭載モデルを探してる

- 押下圧35gの軽い押し心地が好み

- ロジクールのゲーミングデバイスを使用している

これらに当てはまる人に特におすすめです。

メカニカルスイッチでおすすめなキーボード

Logicool G PRO X ゲーミングキーボード

| Logicool G PRO X | |

|---|---|

| 形状 | テンキーレス |

| 配列 | 日本語配列 |

| アクチュエーションポイント | 2.0mm |

| 押下圧 | 50g |

| キーストローク | クリッキー(青) = 3.7mm タクタイル(茶) = 3.7mm リニア(赤) = 4.0mm |

| 耐久性 | 約7000万回 |

| サイズ(高さ×幅×奥行) | 34mm×361mm×153mm |

| バックライト | RGB |

| マクロ機能 | ファンクションキーへの割り当てに対応 |

| マルチメディア機能 | 対応 |

| USBパススルー機能 | なし |

FPSのプロゲーマー向けに開発されたゲーミングキーボードで、テンキーレスでコンパクトになっています。

その為、プロゲーマーからの使用率がとても高い事でも有名です。

そしてこのキーボードは元々スイッチの交換に対応していましたが、スイッチの交換に対応している

と言う型番は現在生産がされてない様で、新品で適切な価格で購入が出来なくなっています。

その代わり現在は、

の2種類が販売されていてそれぞれスイッチの交換が出来なくなっています。

またタクタイルスイッチが搭載されてるモデルはリーグオブレジェンドとのコラボモデル、

がありましたが、そちらも現在新品で購入する事が難しいです。

なので現状はリニアかクリッキーどちらかしか選択肢がありません。

スイッチの仕様は、CHERRY製スイッチと比べると

- 赤軸についてはCherry赤軸と比べて押下圧が少し重め

- クリッキーはCherry青軸と比べてキーストローク幅が浅め

と言う特徴を持っています。

特に押下圧は全て50gと重めで、キーを離してからの返りが速いと言う特徴があります。

逆を言うと軽い押し心地のスイッチが好きな場合は使いにくく感じるかもしれません。

ロジクール G715

| スペック | |

|---|---|

| 形状 | テンキーレス |

| 配列 | 日本語配列 |

| アクチュエーションポイント | 2.0mm |

| 押下圧 | 50g |

| キーストローク | タクタイル(茶) = 3.7mm リニア(赤) = 4.0mm |

| 耐久性 | 約7000万回 |

| バックライト | RGB |

| マクロ機能 | ファンクションキーへの割り当てに対応 |

| マルチメディア機能 | 対応 |

| USBパススルー機能 | なし |

見た目が特徴的なキーボードで

- 真っ白なカラー

- 雲の様なデザインのリストレスト

とさわやかで可愛いデザインとなっています。

また見た目だけで無くスペックも高性能で、

- 有線と変わらない遅延の少なさを持つワイヤレス接続「LIGHTSPEED 」に対応

- Bluetoothにも対応

- スイッチは「PRO Xシリーズ」と同じGXスイッチが搭載

となっています。

またスイッチ違いのモデルとして

- リニアスイッチモデル(赤軸)

- タクタイルスイッチモデル(茶軸)

この2種類がラインナップされています。

なので、

- ラピッドトリガー、AP調整機能が必要無い

- G715の見た目が魅力に感じる

- ワイヤレス接続「LIGHTSPEED 」対応キーボードが欲しい

と言う方に特におすすめです。

LOGICOOL G512![]() r

r

| スペック | |

|---|---|

| 形状 | フルキーボード |

| 配列 | 日本語配列 |

| アクチュエーションポイント | 2.0mm |

| 押下圧 | 50g |

| キーストローク | クリッキー(青) = 3.7mm タクタイル(茶) = 3.7mm リニア(赤) = 4.0mm |

| 耐久性 | 約7000万回 |

| サイズ(高さ×幅×奥行) | 42mm×445mm×132mm |

| バックライト | RGB |

| マクロ機能 | ファンクションキーへの割り当てに対応 |

| マルチメディア機能 | 対応 |

| USBパススルー機能 | 対応 |

こちらは上で紹介している「PRO Xキーボード」と同じスイッチである、

この3種類のラインナップがされています。

そしてフルサイズのキーボードながら周りの余分な部分が少なく、コンパクトになっています。

機能面ではFNキーによるショートカットやゲームモードの搭載、そしてアルミ合金によるフレームで頑丈です。

またUSBパススルー機能も付いています。

この様に、フルキーボードながらコンパクトで多機能に加え、搭載スイッチを選ぶことも出来るので幅広い方におすすめです。

Logicool G G915 X LIGHTSPEED

| スペック | |

|---|---|

| 形状 | フルキーボード |

| 接続 | LIGHTSPEED 2.4GHz Bluetooth USB有線 |

| 配列 | 日本語配列 |

| アクチュエーションポイント | 1.3mm |

| 押下圧 | 45g(タクタイル、クリッキー) 43g(リニア) |

| キーストローク | 3.2㎜ |

| バックライト | RGB |

| マクロ機能 | 対応 |

| マルチメディア機能 | 対応 |

1番の特徴として薄型となっており、その厚さは約23mmと普通のキーボードの半分以下となっています。

押し幅についても普通より浅く、素早い入力がしやすいです。

その為、直感的な操作が求められるFPSにぴったりなモデルとなっています。

その他にも、

- ロジクール独自の遅延の無いLIGHTSPEEDワイヤレス接続に対応(Bluetoothにも対応)

- バッテリー持続時間が最大36〜800時間(RGBライトの光らせ方で変化)

- マクロなどの割り当てが可能なGキーが9個搭載

となっています。

ちなみに3種類のスイッチ違いモデルが存在しており、

という違いがあるので、好みの打鍵感で選ぶのがおすすめです。

また「ホワイトモデル」もありますが、ホワイトの場合はタクタイルモデルしかありません。

Logicool G G915 X LIGHTSPEED TKL

| スペック | |

|---|---|

| 形状 | テンキーレス |

| 接続 | LIGHTSPEED 2.4GHz Bluetooth USB有線 |

| 配列 | 日本語配列 |

| アクチュエーションポイント | 1.3mm |

| 押下圧 | 45g(タクタイル、クリッキー) 43g(リニア) |

| キーストローク | 3.2㎜ |

| バックライト | RGB |

| マクロ機能 | 対応 |

| マルチメディア機能 | 対応 |

こちらは上で紹介した「Logicool G G915 X LIGHTSPEED」のテンキーレスモデルです。

その為、基本的にサイズ以外に大きな違いはありません。

しかしテンキーが無い事以外にも以下の様な違いがあり、

- 自由にマクロなどが割り当てられるGキーが無い

(代わりにファンクションキーへ割り当てが可能) - 持続時間が少し伸びている

(最大42時間~1000時間(RGBライトの光らせ方で変化))

と言う様になっています。

その為、テンキーが必要無くコンパクトさが欲しい方はこちらの方がおすすめです。

またこちらも「ホワイトモデル」ありますが同じくタクタイルモデルしかありません。

他にもクリッキースイッチ搭載モデルは無く、リニアかタクタイルしか選べません。

Logicool G G915 X 有線

こちらは上で紹介した「Logicool G G915 X LIGHTSPEED」の有線モデルで、使われているスイッチや形状、機能面は変わりありません。

その分、少しだけ低価格になっているので、無線接続が必要無い方はこちらの方がおすすめです。

おすすめなキーパッド

ゲーミングキーボード 片手 青軸 RGB

青軸を搭載した低価格なキーパッドです。

親指を置く部分にはスティックでは無く斜め形状のにキーが配置されており、これは「スペースキー」として動作するようになっています。

またその他のキーの配置は、普通のキーボードからゲームで良く使われるスペースのみを切り出した配置になっています。

その為、ゲームで使う分であれば通常のキーボードと同じ様な操作感で使う事が可能です。

それに加えて左右の端にはカスタマイズ可能なGキーが合計6つ付いています。

ただし全てのキーの割り当てを自由に変更できる訳では無く、

「割り当て変更を出来るのは左右に付いている6つのGキーのみ」

となっているので気を付けて下さい。

Razer Tartarus V2

Razer製キーパッドでこちらは下位モデルとなります。

その為、軸についてはメカニカル軸では無くメカメンブレンと呼ばれる

「メカニカル軸の様なメンブレン」

が搭載されています。

機能面では全てのキーの割り当てを自由に変更する事が可能で、親指を置く部分には8方向に対応したスティックキーが付いています。

これによって合計32個のキーを自由にカスタマイズして使う事が可能です。

コストを抑えてRazer製のカスタマイズ性に優れたキーパッドが欲しい方に向いています。

ちなみに上位モデルの「Razer Tartarus Pro」についてはバグに遭遇している方がとても多く見られるので、現状ではあまりお勧めできません。