今回はストリートファイター6など、格闘ゲームにおすすめなゲーミングキーボードについて書いていきます。

また格ゲーでキーボードを使う場合におすすめなカスタム方法についても書いていくので是非参考にして下さい。

目次

格ゲーをキーボードでプレイするメリット!

レバーレス、アケコンよりも少ない指の開きでプレイできる

キーボードは一つ一つのキーのサイズが小さく、隣のキーとの距離も近いです。

これによってアケコン等と違って指を殆ど開かずに操作が出来ます。

その為、手が小さい人ほどこの点がメリットに感じられると思います。

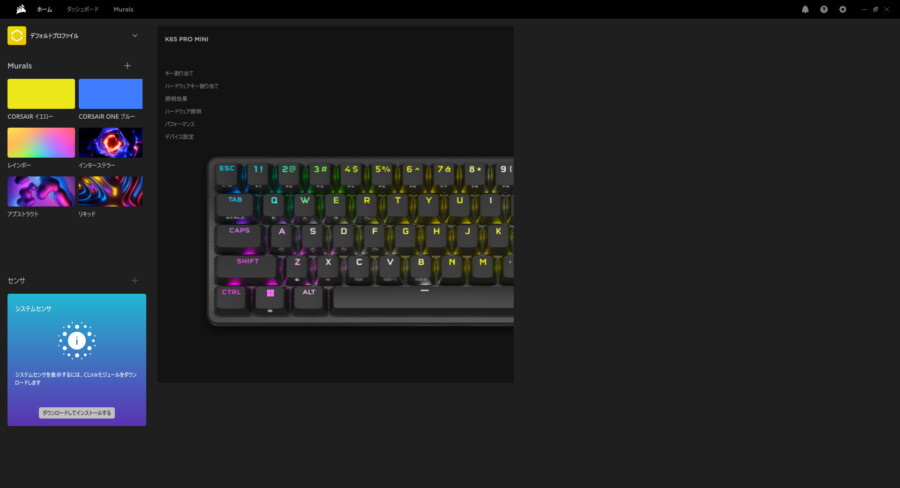

プロファイル機能によって複数の設定を作成して使い分けられる

キー割り当ての設定に対応しているキーボードであれば基本的にプロファイル機能に対応しています。

これによって複数の設定を作成出来るので、

- 格ゲー用の設定

- その他FPSなどの他ジャンルのゲーム用の設定

- 普段使いのキーボードとしての設定

と言った様に、用途ごとに設定を切り替えて使う事が可能です。

なので格ゲー用の設定を作り込んでも普段使いでも問題無く使えます。

レバーレスよりも低価格で購入しやすい

レバーレスコントローラーと言えば高額な物が多く、

- 流通が少なく転売として販売されているもので7万円前後

- オーダーメイドなどで5万円前後

- 高級なモデルで3.5万円以上

(hitbox、PUNK WORKSHOPなど) - 低価格な物で1.5万円前後

となっています。

それだけで無くそもそも日本国内での流通が少なく、適正価格で購入しにくかったり、入荷待ちになる事が多いです。

また低価格なレバーレスコントローラーはノーマルの状態だとあまり評判が良く無く、

- スイッチの交換

- Oリング装着によるストローク幅の縮小

- スプリング交換による反発力の調整

等の改造が必須に感じる事が多いです。

その為、使いやすい様にカスタムする手間があるのと、パーツ代として2,000円~3000円近く高くなります。

それに対してキーボードは、

- 超高級モデルで3.3万円前後

- 高級モデルで2.5万円前後

- 普通くらいで1~1.5万円

- 低価格なモデルで1万円以下

となっており、レバーレスよりも低価格で購入しやすいです。

また流通も問題無い事が多いので、殆どのキーボードが適正価格で在庫を気にせず購入しやすくなっています。

レバーレス、アケコンよりもスペースを取らない

レバーレス、アケコンはモデルにも寄りますが、基本的にテンキーレスキーボードと同じくらいのサイズが多いです。

そしてPCでプレイする場合はデスク上に最低でも、

- キーボード

- マウス

- レバーレス、アケコン

の三つを置く事になるので、スペースを結構取ります。

なので常にレバーレス、アケコンを出しっぱなしにしていると格ゲーをプレイしない時に邪魔に感じやすいです。

それに対してキーボードの場合は、キーボードとマウスだけで済むので特別スペースを取らずに使用できます。

格ゲーをキーボードでプレイするデメリット!

レバーレス、アケコンと比べてキー同士の距離が近く大きさが小さい

この点はメリットでもありますが、人によってはデメリットに感じられるかもしれません。

レバーレスやアケコンと比べてキーの大きさが小さく距離も近いので、

- 押し間違いがしやすい

- 手のホームポジションが迷いやすい

- 大きいボタンでの操作に比べて窮屈な操作感

など、人によっては使いにくく感じる可能性があります。

ピアノ押しによる連打が出来ない

ピアノ押しと言うのは一つのボタンを二本の指で交互に連打する押し方の事です。

これによって指一本で連打するよりも安定して素早い連打がしやすくなります。

ただしキーボードは一つ一つのキーの大きさが小さいので、このやり方での連打が出来ません。

キーボード同士でのオフライン対戦が出来ない

オンライン対戦では問題ありませんが、一つのPC上でキーボード同士の対戦は出来ません。

と言うのも一つのPCに複数のキーボードを接続しても、それぞれの入力が同じ1つのキーボードとしての入力になってしまいます。

格ゲーで使うキーボードの選び方!

キーストローク幅は浅い方がおすすめ!

キーストローク幅は浅ければ浅いほど底打ちしてからキーを離すまでが速くなるので、

- 連打がしやすくなる

- 思い通りのタイミングでキーを離しやすくなる

などメリットがあります。

特に格ゲーはキーを離すタイミングと連打のしやすさが重要になってくるので、なるべく浅い方が良いです。

ただし下の項目の「おすすめなカスタム方法」で紹介しているカスタムをすればどのキーボードでも浅く出来ます。

なのでこのカスタムをすればキーストローク4mmなどのキーボードでも問題ありません。

アクチュエーションポイントはなるべく浅い物を選ぶのがおすすめ!

アクチュエーションポイントとはキーが反応するまでの押し込みの深さの事です。

なので例えばアクチュエーションポイントが2mmの場合は、

「2mmまで押し込むとキーが反応する」

と言う事になります。

そしてこれが浅ければ浅いほど素早い操作がしやすくなるので、なるべく浅い物を選ぶのがおすすめです。

またキーボードによってはアクチュエーションポイントをキー毎で別の数値に調整出来るモデルも存在します。

その様なモデルの場合は最低0.1mmなどに設定できるのでより素早い操作がしやすくなります。

また逆に底打ちまで押さないと反応しないような鈍感な設定にも出来るので、

「押し間違いしやすいキーだけで深めに設定する」

などキー毎に自分が使いやすい様に調整が出来ます。

ただしこの調整に対応しているキーボードは高額な物が多いです。

それでも普通のキーボードよりも大きなメリットがあるので、予算に余裕があれば調整機能対応のキーボードを選ぶのがおすすめ出来ます。

ラピッドトリガーが付いてるキーボードがおすすめ!

アクチュエーションポイントの調整に対応しているキーボードには「ラピッドトリガー」と言う機能に対応している事が殆どです。

(ラピッドトリガーはメーカーによって名称が違う場合があります。)

この機能は、

「キーを離してから入力が解除されるまでの深さを調整出来る機能」

となっています。

例えばこの機能をオフにした状態でアクチュエーションポイントが0.1mmに設定した場合、

「キーを離す時も上から0.1mmの所まで離さないとキー入力が解除されない」

と言う様になってしまいます。

この状態だと底打ちしてからキーを離すまでが遅くなってしまうので、

- キーを離したいタイミングで素早いキー入力の解除が出来なくなる

- 素早い連打がしにくくなる

などの問題が発生します。

そこでラピッドトリガーを0.1mmに設定する事で、

「底打ちまで押し込んでも0.1mmでも離せば入力が解除できる」

と言う様になります。

これによってキーを押す時と離す時の両方で素早い操作が出来るので、思い通りのキー操作がしやすいです。

その為、キーボードで格ゲーを本気でやり込みたいのであれば、この機能が搭載されているキーボードを選ぶのがおすすめ出来ます。

キー割り当ての変更が出来るキーボードがおすすめ

ゲームタイトルによってはゲーム操作として割り当てられないキーがある場合があります。

例えばストリートファイター6では、

- ;

- :

- ENTER

- ,

- .

- /

- @

- [

- ]

これらのキーをゲームの操作キーとして割り当てが出来ません。

この仕様によって右手のホームポジションをかなり左寄りにする必要があるので、両手同士のスペースが狭くなり窮屈な操作感になってしまいます。

そこでキーボード側がキーの設定に対応していれば、エンターキーなど本来割り当てられないキーに別のキーを割り当てて、ゲーム内で使用できる様になります。

その為、キー割り当てに対応しているキーボードであれば両手のホームポジションの位置が調整しやすくなるので、なるべくこの設定に対応しているキーボードを選ぶのおすすめ出来ます。

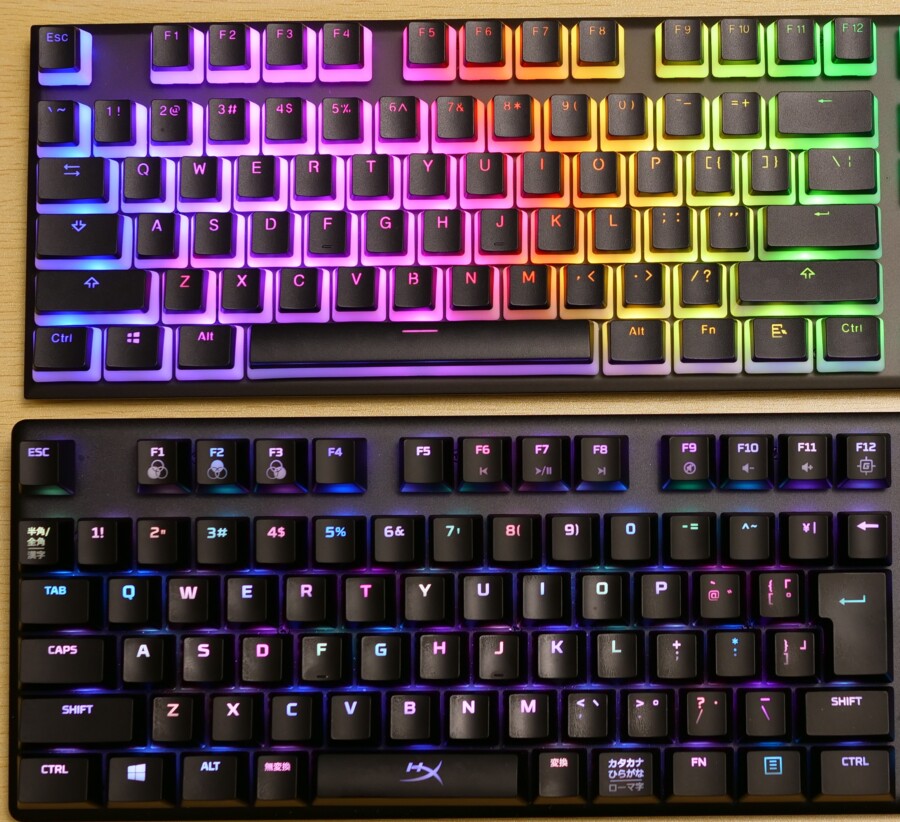

左手の親指で2つのキーを操作したいなら日本語配列の方がおすすめ

左手の親指でスペースキーに加えてスペースキーの左隣のキーも操作したい方は、日本語配列のキーボードを選ぶのがおすすめです。

と言うのも、一般的に格ゲーをキーボードでプレイする場合の左手のポジションは、

- A、S、Dが移動操作

- SHIFT、CTRL、CAPSなどを小指で操作

- 親指でSPACEキー

と言う指の形になる方が多いです。

そして日本語配列の場合はSPACEが英語配列より短い代わりに、左隣に無変換キーがあります。

これによって無理無く親指だけでSPACEと無変換の2つの操作がしやすいです。

これが英語配列だとSPACEの隣にALTキーがありますが、SPACEキーが長いので、少し親指を内側に丸めて押す必要があります。

そうすると少し負担の掛かる指の形になるので、スムーズな操作がしにくいです。

なので基本的には日本語配列の方がおすすめ出来ます。

ちなみに右手については、

- 英語配列なら人差し指を「L」に置くポジションにする

- 日本語配列なら人差し指を「K」に置くポジションにする

と言う様に、ポジションをずらせば親指で二つのキー操作がしやすくなります。

おすすめなカスタム方法

静音リングを付ける

静音リングをキーキャップとキースイッチの間に取り付ける事によって、キーストロークを短くする事が出来ます。

そして一つだけで無く複数取り付ける事が出来るので、キーが反応するギリギリの数まで取り付ければかなり浅い押し心地にする事が可能です。

なので格ゲーをキーボードでやるのであれば、必ずこのカスタマイズは行った方が良いです。

ただし押し幅を浅くしすぎると格ゲーでの使い心地は良いですが、普段のタイピングがしにくくなる場合があります。

その為、格ゲー特化のカスタムをしたい場合は格ゲー専用のキーボードとして用意するのがおすすめです。

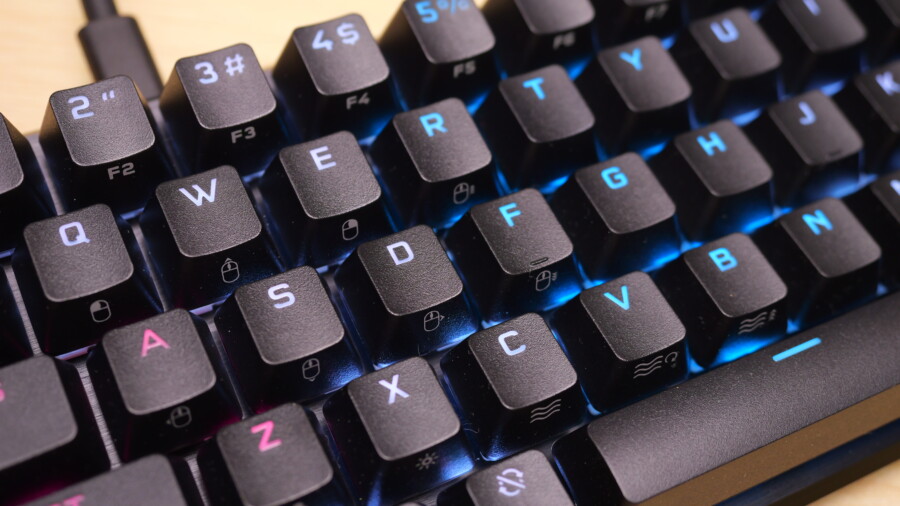

人差し指を置くキーだけ違う質感のキーキャップに交換する

キー割り当ての設定などによっても変わりますが、基本的にキーボードで格ゲーをプレイする場合、タイピングのホームポジションとは異なる場合があります。

その場合、全てのキーが同じ質感のキーキャップだと指が迷子になりやすく、操作事故の元になりやすいです。

その為、人差し指を置く所だけ、他のキーとは触り心地の違うキーキャップに交換するのがおすすめ出来ます。

こうする事で格ゲーをプレイする時の指のポジションが分かりやすくなり、ラウンド毎に指を離してもすぐに元のポジションに戻しやすくなります。

格ゲーでキーボードを使う場合の注意点

ゲームタイトルによっては使用できる最大ボタン数が決められている場合がある

ゲームタイトルによっては公式大会のルールによって最大で使えるボタン数が制限されている場合があります。

例えばストリートファイター6では以下の様な規定があります。

攻撃行動として使用できる入力系統は最大11個までとする。

攻撃行動の入力系統が11個を超えるコントローラーを使用する場合は事前に不要な入力系統を攻撃行動として使用できないようにする措置を行わなければならない。

移動行動として使用できるデジタル入力系統は最大4個までとする。

これは上下左右方向への割り当てを意図するものである。

ゲームタイトルによっては同じボタンを2つ以上のボタンに割り当てるのは禁止の場合がある

ボタン数の制限以外にも同じ役割を複数のボタンに割り当ててはいけないと言う規定もあります。

例として、ストリートファイター6では以下の様な規定があります。

ただし同じ攻撃行動を複数の入力系統に割り当てることはできない。

例えば、弱パンチボタンを2つ以上設置することは認められない。

設置数の範囲内であっても、同じ移動行動を複数の入力系統に割り当てることはできない。

例えば、上方向の入力ボタンを2つ以上設置することはできない。

キーボードでプレイする場合、このような規定に気付かずにプレイしている場合があるので気を付けて下さい。

マクロ機能はハードウェアチートなので使用禁止

殆どのゲーミングキーボードには一つのキーを押したらプログラムした複数のキーを自動で入力するマクロ機能があります。

ただし、格闘ゲームやFPSなどの対人ゲームでこの様な機能を使うのはハードウェアチートになります。

この機能を悪用すると最悪BANされる可能性もあるので絶対に使わない様に気を付けて下さい。

格ゲーにおすすめな低価格キーボード

MonsGeek FUN60 Pro SP 有線モデル

| スペック | |

|---|---|

| 形状 | 60% |

| 配列 | 英語配列 |

| アクチュエーションポイント | 0.1mm~3.4mm |

| 押下圧 | 初期 : 25g 2.0mm : 40g 底打ち : 48g |

| キーストローク | 3.4mm |

| バックライト | RGB |

ラピッドトリガー対応キーボードと言えば、安くても1.5万円~2万円近く、高い物だと3万円以上する物もあります。

そんな中、こちらはラピッドトリガーに対応していながら値段がとんでも無く安いです。

加えて調整可能範囲と単位も、

- アクチュエーションポイント = 0.1mm~3.4mmの間で0.01mm単位で調整可能

- ラピッドトリガー = 0.01mm~2mmの間で0.01mm単位で調整可能

この様に十分広く細かい調整が可能で、スペックが低い訳でもありません。

更にポーリングレートも最大8000Hzに対応しており、8000Hzに対応しているゲームをプレイする場合は1000Hzの時よりも8倍低遅延でプレイする事も出来ます。

またサイズも60%と小型でスペースを取らないので、マウスを動かせる範囲が広く取れます。

ただし、

- 置いた時本体がぐらつく

- 時々反応しない時がある

- 印字がズレている

などと言うレビューが見られるので、個体差がある可能性があります。

また英語配列しか無いので苦手な方は気を付けて下さい。

MonsGeek FUN60 Pro SP 無線対応モデル

こちらは上で紹介した「MonsGeek FUN60 Pro SP 有線モデル」の無線に対応したモデルです。

無線についてはBluetoothだけで無く、低遅延の2.4GHz接続にも対応しているので有線と遜色無く使えます。

その為、無線で使いたいと言う人はこちらの方がおすすめです。

ただしこちらのモデルだと無線接続の場合は最高1000Hzまでとなるので無線で8000Hzは使えません。

それでもキーボードはマウス以上に1000Hzと8000Hzの違いが体感しにくいので、殆どの方は1000Hzでも十分に感じると思います。

ちなみに有線接続で使う場合は8000Hzで使えます。

ラピッドトリガー対応の格ゲーにおすすめなキーボード

DrunkDeer A75

| スペック | |

|---|---|

| 形状 | 75% |

| 配列 | 英語配列 |

| アクチュエーションポイント | 0.2 ~ 3.8 mm |

| 押下圧 | 非公開 |

| キーストローク | 4.0mm |

| 耐久性 | 1億回 |

| サイズ(高さ、幅、奥行) | 35.5 x 14 x 4.5 cm |

| バックライト | RGB |

| マクロ機能 | 対応 |

| マルチメディア機能 | 対応 |

| USBパススルー機能 | なし |

ラピッドトリガーに対応しているキーボードと言えば3万円以上超える事も珍しくありませんが、それらに対してこちらはかなり低価格になっています。

(ただしMonsGeekほど低価格ではありません。)

性能に関しては。

- 一番浅くて0.2mmまでしか設定できない

(高性能な物は0.1mmまで設定できる)

と見劣りする部分がありますが、それでも十分浅いのでこれで十分に感じる人も多いと思います。

またラピッドトリガーについては、一番短い設定で0.1mmにする事が出来ます。

大きさが75%と珍しいサイズ感になっていて、横幅は65%キーボードと同じながらF1~F12キーが付いています。

なのでファンクションキーを使う機会多い場合は便利に感じられる筈です。

なるべく低コストでラピッドトリガー対応キーボードが欲しい方にお勧めです。

DrunkDeer G65

| スペック | |

|---|---|

| 形状 | 65% |

| 配列 | 英語配列 |

| アクチュエーションポイント | 0.2 ~ 3.8 mm |

| 押下圧 | 非公開 |

| キーストローク | 4.0mm |

| 耐久性 | 1億回 |

| サイズ(高さ、幅、奥行) | 29 x 12 x 4.1 cm |

| バックライト | RGB |

| マクロ機能 | 対応 |

| マルチメディア機能 | 対応 |

| USBパススルー機能 | なし |

こちらは上で紹介した「DrunkDeer A75」を65%へコンパクト化した様なモデルです。

なのでサイズ以外に大きな違いは無く搭載されているスイッチは同じで調整可能なアクチュエーションポイントの幅も同じです。

その為、ファンクションキーが必要無くコンパクトなキーボードが良い方はこちらの方がおすすめです。

東プレ REALFORCE GX1

| スペック | |

|---|---|

| 形状 | テンキーレス |

| 配列 | 日本語配列 英語配列 |

| アクチュエーションポイント | 0.1mm~3.0mm |

| 押下圧 | 30g 45g |

| キーストローク | 4.0mm |

| 耐久性 | 1億回 |

| サイズ(高さ×幅×奥行) | 36.5 x 14.3 x 3.8 cm |

| バックライト | RGB |

| マクロ機能 | 対応 |

| マルチメディア機能 | 対応 |

| USBパススルー機能 | なし |

高級キーボードで有名な「東プレ REALFORCE」のゲーミング向けモデルです。

その為、元々の作りの良さに加えて、

- ラピッドトリガー対応

- アクチュエーションポイントは0.1mmから3.0mmの間で0.1mm単位で調整可能

と高機能なので、最強クラスの性能となっています。

そしてキー荷重が他のキーボードだと40g~50gが多い中こちらは30gとなっており、殆ど力を入れずに触るだけでキーを打つことができます。

また45gのモデルもあるので、軽すぎるのが苦手な場合はそちらを選ぶのがおすすめです。

更に静音スイッチとなっているので静音性がとても良く、オプションのスペーサーを取り付けると更に静音性を上げられます。

素早い入力と解除のしやすさを求める方、静音性に優れたキーボードを探してる人にお勧めです。

Razer Huntsman V3 Pro TKL

| スペック | |

|---|---|

| 形状 | テンキーレス |

| 配列 | 日本語配列 英語配列 |

| アクチュエーションポイント | 0.1 - 4.0 mm |

| 押下圧 | 40 g |

| キーストローク | 4.0mm |

| 耐久性 | 1億回 |

| バックライト | RGB |

| マクロ機能 | 対応 |

| マルチメディア機能 | 対応 |

Razer独自のオプティカルスイッチである「第二世代Razerアナログオプティカルスイッチ」が搭載されたモデルで、

- 0.1~4.0 mmのアクチュエーションポイントの調整

- ラピッドトリガーに対応

これらに対応しています。

また押下圧が40gと比較的軽めになっており、触れるような力加減でも入力が可能になっています。

これによってアクチュエーションポイントを0.1mmにした時の操作感がとても高速で、より思い通りのキー操作がしやすいです。

またアクチュエーションポイントは調整出来るので反応が良すぎると感じるのであればキー毎に調整する事も出来ます。

そしてRazerの製品はRazer専用ソフト「Razer Synapse」でRazerのデバイス全てを管理できるので、

- Razerのマウス

- Razerのヘッドセット

などを使用しているのであれば管理が楽になり、RGBライトの光り方の同期をする事も可能です。

なので使用デバイスをRazer製品で固めたいと言う方に特におすすめです。

Razer Huntsman V3 Pro

こちらは上で紹介した「Razer Huntsman V3 Pro TKL」のテンキーまであるフルサイズバージョンのモデルです。

それ以外の性能や使われているスイッチは全く同じなので、テンキーまで欲しい方はこちらの方がおすすめ出来ます。

Razer Huntsman V3 Pro Mini

こちらは60%サイズのキーボードでテンキーだけで無く、矢印キーなども省略されているモデルです。

そして上で紹介してきた

と基本的なスペックは同じですが、サイズがコンパクトになっている分、メディアキーやダイヤルが付いていません。

ただし音量調整などはFnキーとの同時押しで行えるので、メディアの操作自体は可能です。

またサイズがとてもコンパクトなのでデスクスペースを広くなり、マウスを動かせる範囲が広くなります。

ただし矢印キーやファンクションキーを使う機会が多い場合はFnキーとの同時押しで行う必要があるので、毎回行っていると面倒に感じる可能性が高いので気を付けて下さい。

ちなみにサイズが小さい分、Razer Huntsman V3 Proシリーズの中では最も低価格になっています。