評価:4.5

本来このモデルは5月30日に発売予定ですが、今回ロジクール様より発売の2週間近く前に提供して頂きました。

なのでこの記事では発売前ながらも、写真や詳しい解説を混ぜて実際に使用したレビューを書いていきます。

購入検討中の方は是非参考にして下さい。

ちなみに私自身は有線モデルである「G502RGBh」の旧型を使用していたので、有線モデルとの違いについても書いていきます。

有線モデルとの違い!

スペックの比較!

| G502WL | G502HERO | G502RGB | |

|---|---|---|---|

| DPI | 16,000 DPI | 16,000 DPI | 12,000 DPI |

| IPS | 400 IPS | 400 IPS | 300 IPS |

| 最大プロファイル数 | 5個 | 5個 | 3個 |

| 耐久力 | 5,000万回クリック | 5,000万回クリック | 2,000万回クリック |

| 重量 | 114 g | 121g | 121g |

| 無線機能 | あり | なし | なし |

基本的なマウス自体の性能については有線の2018年モデルと変わりはありません。

また旧型モデルについても「センサー性能」「マウス自体に保存しておける設定の数」「耐久性」が違う程度となっています。

そして今回の主役である「G502WL」の最大の違いは、

- ワイヤレス化

- 重量の軽量化

この2点によって身軽さが大幅にアップしています。

これらによって手の動きがマウス操作にダイレクトに反映させやすく、直感的な操作がやりやすく感じました。

特に無線化と言うのが大きなメリットで、今まで無線マウスを使用した事が無いとわかりにくいと思いますが、意外とマウスのコードは重量があり、摩擦によって動きを阻害しています。

「G502WL」ではこのコードが無いので、スペック上では7g程度の軽量化ですが、実際にはそれ以上の重さが軽減されている様に感じられます。

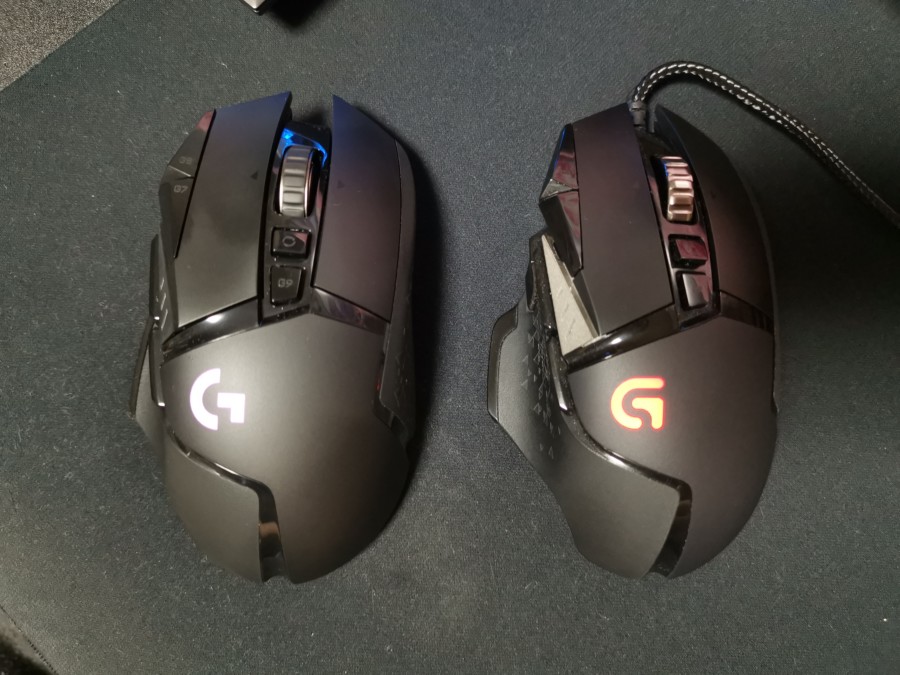

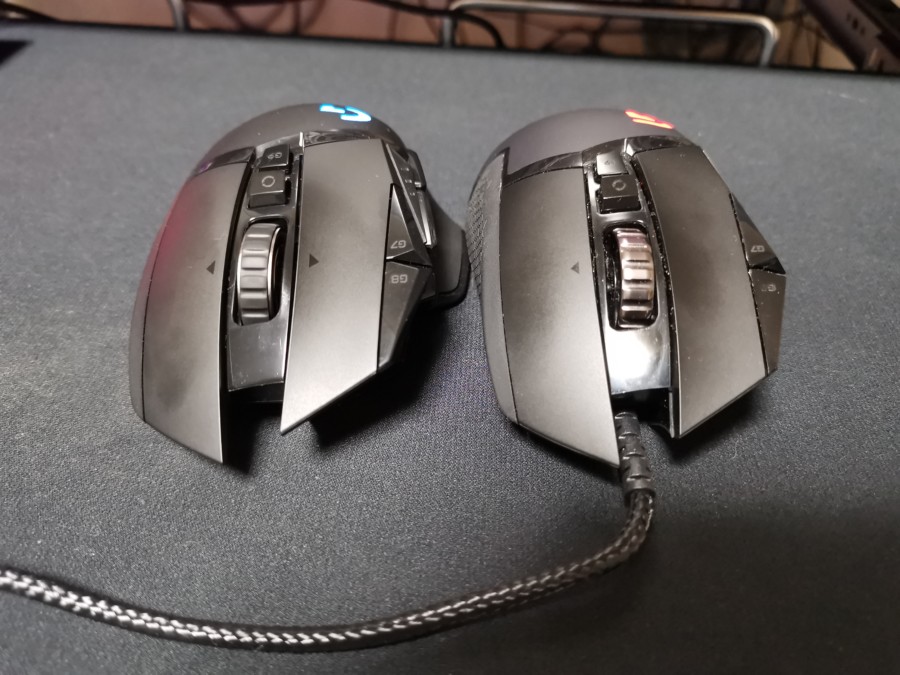

実物比較!

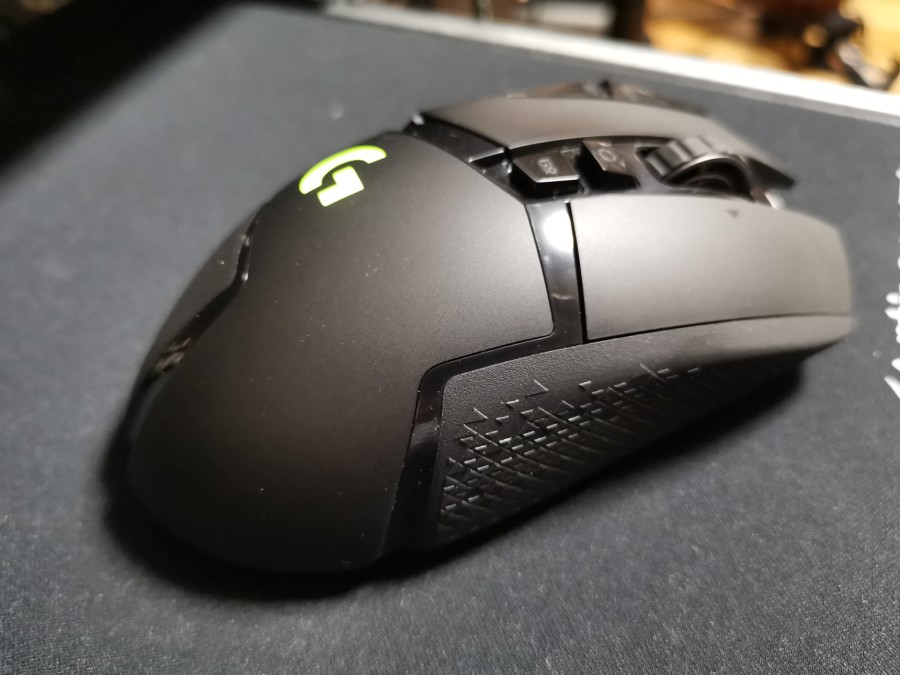

外見、形状の違いは特にありません。

ちなみに左が「ワイヤレスモデル」右が「有線モデル」になります。

またボタンの押し心地やグリップの質感などについても違いはありません。

単純に軽量化とワイヤレス機能が追加されて身軽になったモデルとなっています。

特徴と機能について!

付属物について!

- マウス本体

- USBケーブル

- 重り+ワイヤレスアダプター+ケース

- ステッカー

- 保証書

- 説明書

- メッセージカード

内容物は上記の通りです。

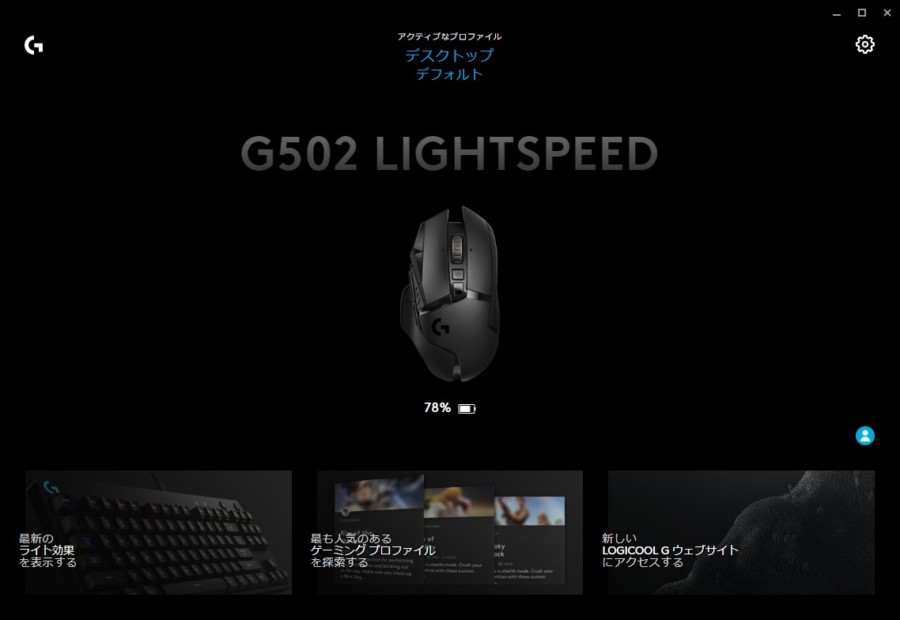

「ロジクールGハブ」を使って設定を行う!

「G502WL」は新ソフトウェア「ロジクールGハブ」によって細かい設定を行う事が出来ます。

ちなみに多くのロジクール製品で使われているソフトウェア「ロジクールゲームソフトウェア」だと「G502WL」を認識出来ず使えないので気を付けて下さい。

起動するソフトに合わせて自動的に設定が変更される!

ゲームやアプリケーション、デスクトップなど、用途毎に分けて設定を作る事が可能です。

それだけでなくこれらのタイトル毎に設定したプロファイルは、そのゲームやアプリを起動すると自動で切り替わります。

これによって起動するソフトに合わせて手動で設定を切り替える必要が無いのでとても楽です。

また個人的にこれの良い所としてはゲーム以外のアプリケーションにも適用出来る点です。

私自身は動画編集ソフトである「PowerDirector」と作曲ソフト「CUBASE」「Pro Tools」を普段使用しており、これらを起動する度に手動でマウス設定を切り替えていたので、その手間が無くなりとても良かったです。

ちなみにこのプロファイルは「G502WL」だけでなく、接続しているロジクールのゲーミングデバイス全てに適用されるものとなっています。

もしロジクールのゲーミングキーボードやゲーミングヘッドセットなどを使用しているのであれば、それらの設定もゲーム毎に作成して自動で切り替えさせる事が可能です。

11個のボタンに自由なキーやマクロを割り振れる!

「ロジクールGハブ」を利用してボタンの設定を行う事が可能です。

このマウスにはクリックとホイールも含めて全部で11個のボタンが付いています。

これらのボタンの設定は自分の好きな様に設定が可能です。

ちなみに設定出来るのはキーボードのキーだけで無く、好きなキーを複数組み合わせてマクロを作る事も出来ます。

その他「音量の上げ下げ」「再生/停止」などの機能を割り振る事も可能です。

このショートカットキーを割り振ることでゲームだけでなく、普段使いとしても便利に使えます。

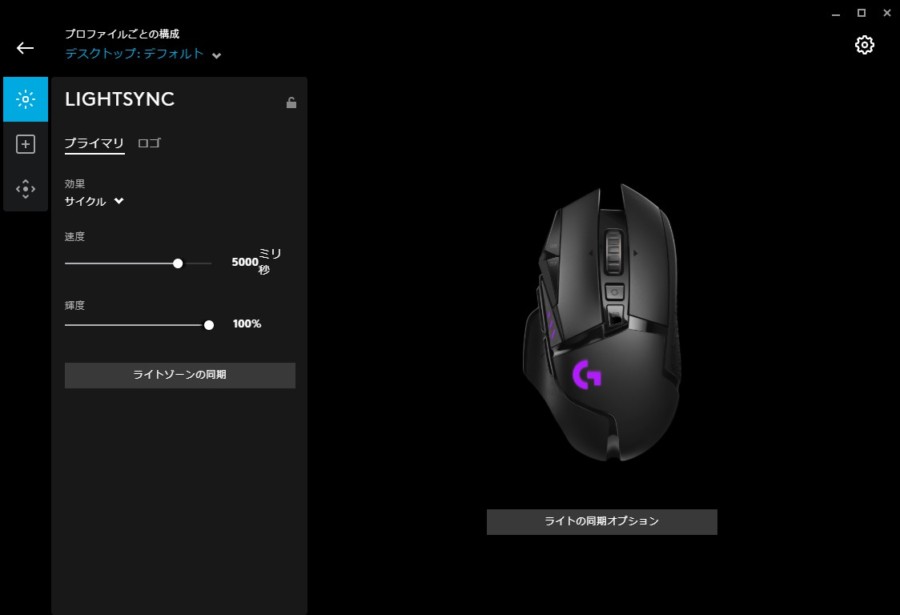

RGBライトが搭載!

このマウスにはRGBライトが搭載されているので様々な色、光り方で光らせる事が出来ます。

ちなみにライティングの種類については以下の5種類があります。

- 固定…設定した1色のライトで常時点灯。

- サイクル…流れる様に色が変化。(色の切り替わり速度と輝度を調整可能)

- ブリージング…設定した1色のライトを点滅。(色の切り替わり速度と輝度を調整可能)

- 画面サンプラー…画面映った色に合わせて瞬時にライトの色が変化。

- オーディオビジュアライザー…出ている音量に合わせて色が変化。

ただしライトをOFFにする事でバッテリー持続時間を「最長48時間→最長60時間」へ伸ばせられます。

なので私自身は普段OFFにして使用しています。

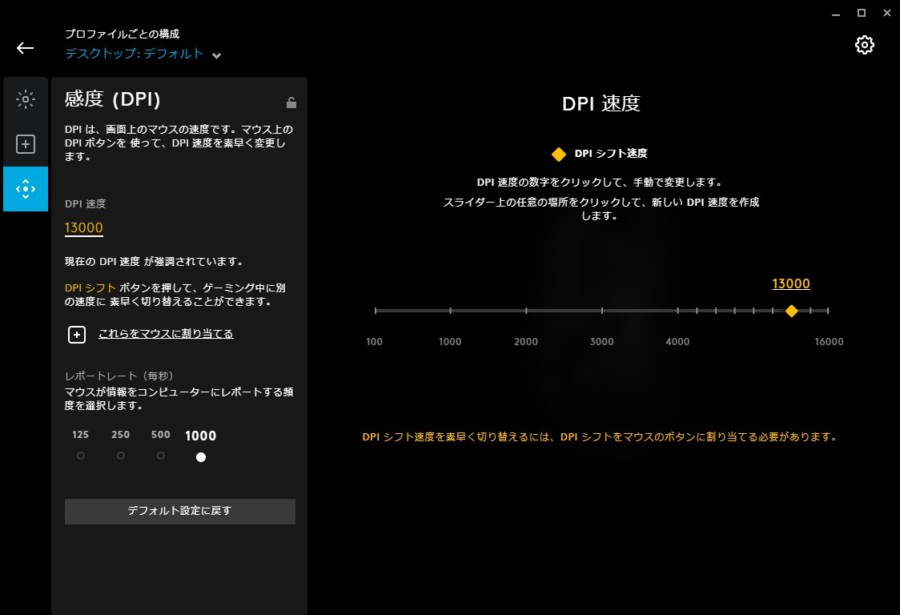

100~16,000DPIまで調整できる!

見出しの通り、幅広い数値でDPIを調整する事が出来ます。

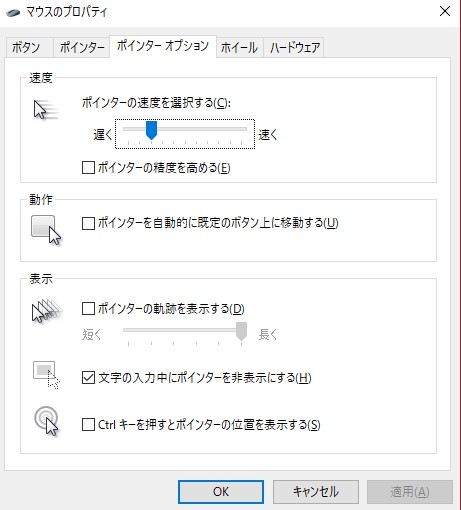

ちなみにおすすめの設定方法として、

「PC側のポインター速度設定を遅くしてなるべくDPIを高くする!」

と言う様にDPI数値を設定すると良いです。

こうする事でマウス側が読み取る移動距離が細かくなり、手への追従感に大きな違いが出てきます。

「止めればピタッと止まり、動かせばスッと動く」

と言う操作感を求める方は是非試してみて下さい。

ちなみに振り向き15cm位の私自身は以下の様に設定しています。

- ゲーム以外ではDPIは13,000

- FPSでのDPIは8,000にしてゲーム内感度を最低に設定

オンボードメモリ対応で設定を5パターン保存できる!

オンボード機能にも対応しており、マウス自体に最大5つまで設定を保存する事が可能です。

ここで設定した物はマウス自体に保存されるので、普段と違うPCや機材でも使用する事が出来ます。

またマウスのボタンに「プロファイル切り替えボタン」を割り当てておけば、手軽に設定を切り替える事が可能です。

なので予め用途毎に設定を作っておけば、どのPCでもいつも通り便利に使えます。

ちなみに有線モデルでは「ロジクールGハブ」でオンボードのボタンの割り当て設定が出来ませんでした。

しかし今回のワイヤレスモデルは最適化されているおかげで、オンボードの細かい設定も出来るようになっています。

ただしこのオンボード設定をONにしていると上で書いたソフトウェア毎の自動設定切り替え機能を使う事が出来ません。

自動設定切り替え機能を使いたい場合はオンボードはOFFにしておくと良いです。

専用の重りが付属!

2gの重りが4個、4gの重りが2個付いているので、2~16gまで細かく重量を増やす事が出来ます。

私自身は軽めの方が好きなので普段は何も付けずに使用しています。

ワイヤレスアダプターをマウス内部に収納できる!

「G502WL」を無線接続するのに使うワイヤレスアダプターはとても小さく、しっかり管理しないと無くしやすいかもしれません。

これをマウスの内部に収納する事が出来るので、持ち運ぶ際に無くす心配が無く便利です。

良かった点!

多ボタンマウスながらも持ち心地が良い!

以前の有線モデルと全く同じと言う事もあり、持ち心地は変わらず使いやすいままです。

ボタンが多いマウスに良くあるデメリットとして、

- 持ち心地が悪い

- 持った時のフィット感が無い

- ボタンに触れてしまって誤操作してしまいやすい

などがありがちです。

しかしこのマウスはボタンが多いながらも押そうと思って指を動かさない限り触れない位置にあるので誤操作もしにくいです。

また形状が右手に最適化されているのと、グリップ性能も良いのでフィット感があり持ち心地がとても良くなっています。

その為、正確なマウス操作が必要になるFPSにも向いています。

軽量化とワイヤレスによる身軽さが予想以上に良い!

軽量化とワイヤレス化の恩恵はとても大きく、有線モデルと比べ物にならない軽快さを持っています。

また上で書いている様に元々持ち心地の良いマウスだったので操作性がとても良いです。

これによって有線モデルよりも少ない力でマウスを動かせるので、微妙なエイム修正と反動制御のしやすさが大きく変わりました。

恐らく、G502の有線モデルを使っていた人こそ、大きな違いを実感出来ると思います。

ボタンの数が多くゲームだけでなく普段使いでも便利!

上で書いたようにボタンの数がとても多く全部で11個付いています。

これらにショートカットを割り当てておくとゲームの操作性を上げるだけで無く、PC作業の効率を高める事も出来ます。

また設定も「ロジクールGハブ」の機能で起動しているソフトに合わせて切り替わってくれるので便利です。

ちなみにボタンの配置については以下の通りです。

ちなみにホイールとG9ボタンに挟まれた位置にあるのは、ホイールを段階式か無段階式かに切り替える物理的なボタンです。

なのでこのボタンには好きなキーを割り振る事は出来ません。

Gシフトが便利!

これは自分で割り当てなければ使う事が出来ない機能ですが、Gシフトは普段使いをとても便利にしてくれる機能です。

このGシフトと言うのは、

「Gシフトを押している間だけ全てのボタンの役割を変更する事が出来る!」

と言う物です。

自分が設定している内容を例として挙げると、私自身は通常時に下の画像の「青に貼り付け(CTRL+V)」「赤にGシフト」を割り当てています。

そしてこのGシフトを押している間だけ「貼り付け(CTRL+V)」を割り振っていたボタンは「エンターキー」の役割へ変更される様にしています。

これはGシフトを離せばまた「貼り付け(CTRL+V)」へ戻るので、使い分けは簡単です。

この機能を上手く活用すれば、一つのボタンに実質2つのキーを割り当てる事が出来ます。

ちなみにこのGシフトは自分の好きなボタンに割り当てる事が可能ですが、持続して押しっぱなしにしやすい上画像の位置に設定するのがおすすめです。

バッテリー持続時間が長い!

バッテリー持続時間がとても長く、

- RGBライト点灯時は最長48時間

- RGBライトを使わない場合は最長60時間

これだけ持たせる事が出来ます。

私自身実際に1日5時間程度で約3日間使用していますが、未だに充電無しで使えていてバッテリー残量も78%となっています。

気になった点!

以前の有線モデルを使用していて感じていた唯一のデメリットが、

「重量が重め!」

と言う点でした。

しかし今回の「G502WL」ではその重量の重さが改善されるだけでなく、ワイヤレス化で更に身軽になったので、個人的に欠点が一切無いマウスとなっています。

なのでここでは私自身が気になった点では無く、

「人によっては気になる点」

と言う形で欠点を挙げていきます。

旧型の「ロジクールゲームソフトウェア」が使えなくなる!

これは「ロジクールゲームソフトウェア」に対応しているロジクールゲーミングデバイスを使用している方に関わってきます。

ロジクールゲーミングは「G502WL」しか使わない、又は「ロジクールGハブ」に最適化された最近のデバイスしか使わないという方は気にしなくて大丈夫です。

と言うのも「ロジクールGハブ」をPCにインストールすると「ロジクールゲームソフトウェア」が使えなくなってしまいます。

(「ロジクールゲームソフトウェア」を起動すると上画像の様に「ロジクールGハブ」への誘導文が表示される様になります。)

「それなら「ロジクールGハブ」で設定すれば良いじゃん」

と思われる方がいると思いますが、「ロジクールGハブ」に最適化がされていない古いモデルだと、オンボードの設定が編集出来ない等、設定項目が制限されている事があります。

自分が実際に確認した物では「有線のG502の旧型モデル」だと、オンボードのボタンの割り振りやDPIの変更が出来ませんでした。

(ただしオンボード機能をOFFにすればロジクールGハブ上で1から設定が作れました。)

なので古いロジクールゲーミングデバイス場合でも「ロジクールGハブ」へ完全移行する必要があるので気を付けて下さい。

ちなみに私自身はロジクールゲーミングデバイスは現在「G502WL」しか使用していないので特に問題には感じません。

まとめ!

- ワイヤレス化と軽量化によって有線モデルよりも操作性が良い!

- 形状やボタンの押し心地、質感は有線モデルと同じ!

- ソフトに合わせた自動設定切り替えが便利!

- ボタンの多さを感じさせない持ち心地の良さ!

- 多ボタンマウスで普段使いでも便利に使える!

- Gシフトがとても便利!

- 最長60時間とバッテリー持ちが良い!

- 「ロジクールゲームソフトウェア」が使用できない!

この様に「G502WL」は「多ボタン」「持ちやすい形状」「ワイヤレス化」「軽量化」と便利で使いやすいマウスとなっています。

特に有線モデルのG502を使っていた方からすると、使いやすさの違いを実感しやすいと思います。

また個人的に、

- 自動設定切り替え

- ワイヤレス化と軽量化

- 「ロジクールGハブ」への最適化

の3点が気に入っていてFPSだけでなく、あらゆる用途で使いやすいです。

その為このマウスは、FPSをやり込みたい人以外にも普段使いで便利に使えるマウスを探している方にもおすすめ出来ます。

それでは読んで頂きありがとうございました!